这位历史学家的总结听起来很透彻★★★,但却只是一些皮毛。如果你想完美地使用移动战★★,不仅需要精湛的战术策略,还需要军队良好的战斗素质和勇于奉献和战斗的精神。试问世界上哪家军队能将运动战发挥到极致★。

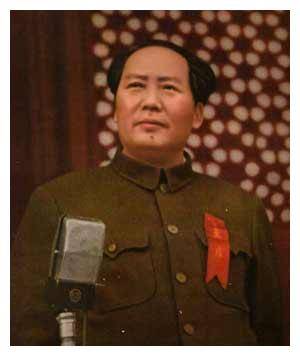

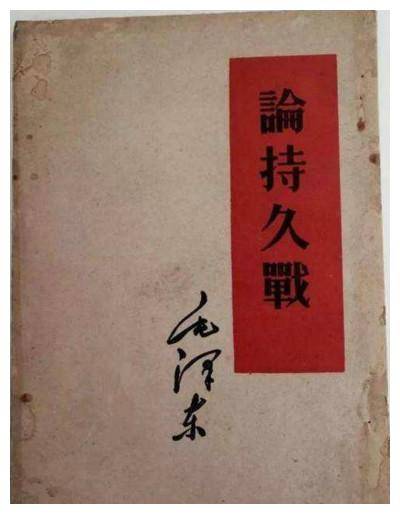

《持久战》是毛主席最著名的作品之一,1938年7月,毛主席发表的《持久战》毫无疑问给了全国人民一记强心针★★。毛主席在这本书中预言了中国抗日战争的整个过程,从最初的战略防御阶段到后来的战略僵局阶段★★★,再到最终的战略反攻阶段,这一系列过程都在毛主席的意料之中。

而在抗美援朝中,毛主席惊人的预言再次反映了当时的情景,1950年,毛主席开始提前调动大批军队组成东北边防军。两个月后,正如毛主席所料★★,麦克阿瑟在仁川战役中领导美军,试图干涉朝鲜战争,并且还侵害我国边境。

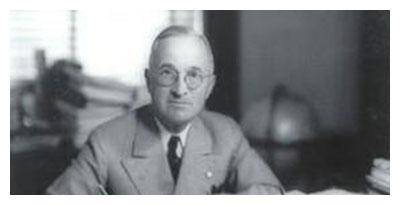

当时★★,马萨诸塞州达特茅斯大学的一名学生遇到了这件事★。借用毛主席的选集后★★★,美国特工立即对他进行了调查★,而这本书也被一起拿走了★★。

毛主席书籍在美国之所以会有如此影响★★★,很大程度上是因为毛主席的作品揭示了美国剥削人民和侵略其他国家的丑陋面孔。正是因为这个原因★★★,毛主席的作品已经成为西方国家禁止的书籍。即使有人购买了,也是经过经过删减的,但这终究不会改变毛主席的选集,成为世界军事学者阅读的高超作品。

在美国,如果一个学生读毛主席的选集,他将被美国安全部的特工带去调查,这不是段子★,而是真实发生过。

按照常理来说★,既然取得胜利为何不趁胜追击,在清川江建造防御工事,并与美国军队隔江对峙呢。接下来更奇怪的事情发生了★★,中国军队打败他们后,并没有选择继续追击,而是开始撤退。骄傲的美国人就认为★★,志愿军的装备仅仅足以发动一场小规模的战斗。

毛主席在这篇文章中说,中国的队伍完全是为人民利益而战的队伍。毛主席也曾说过★★★:★★“为人民而死,是死得其所。”毛主席还说,强大的失败是因为他脱离了人民★★★,而软弱的胜利是因为它与人民联系在了一起,这也是毛主席带领中国军队以弱胜强的重要原因。

毛主席作品的内容不仅是对战争的理解★,也是对战争的深刻解析。难怪一些美国军事战略家在看到毛主席的作品后表示钦佩。如果他们早看到毛主席的著作后★★,他们就不会派兵朝鲜了。

最后,不得不乖乖坐回谈判桌,这正是毛主席所说的。美国帝国主义是纸老虎。毛主席总能一针见血地分析出美帝国主义的痛楚★★。这也是为什么毛主席作品★,美帝国主义反对国民接触的原因。

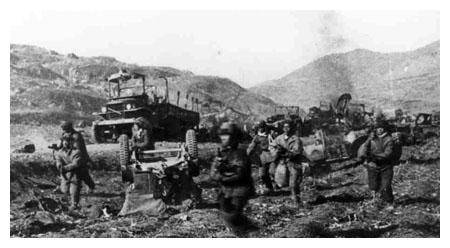

在毛主席高超的战术思想和战士们听从指令顽强不息的精神下,麦克阿瑟领导的美军被志愿军的运动战战术打得落荒而逃。

后来,毛主席释放战俘让美国军队确定了他们的这一猜想★。殊不知这是毛主席设下的烟雾弹。诱敌人深入是毛主席惯常策略之一★★。在龙源里抵抗美国攻击和援助朝鲜的战斗中,毛主席使用运动战更是痛击了美军的嚣张气焰,机动穿插一直都是志愿军的战术之一★,毛主席将游击战运用到万人军团身上后★,使我军将灵活的优势发挥到了极致,并使敌人始终处于迷茫状态。

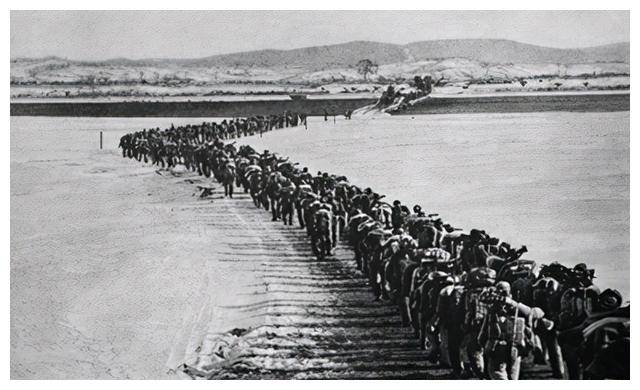

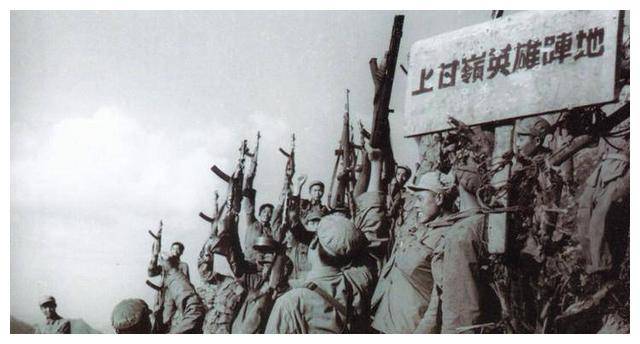

于是,东北边防军正式改为中国人民志愿军,进入朝鲜战争★★,这反映了毛主席异于常人的魄力和战略眼光。在毛主席的领导下,在中国的正确指导下★★★,为了抵抗美军的侵略★。中国居民上下一心,无数的青年才俊踊跃报名参军★,无数铁路工人自发地要求参加运输工作★,60多万农民百姓自发支援跑线★★★,而中国东北的男人、女人在不到一个月的时间里★,开展了一场声势浩大的炒面运动,总共有超过400万公斤的炒面被送到前线。

后来★,美国历史学家得出结论,中国军队以出色的运动能力完成了v字型战术布局,可谓运用到淋漓尽致。这种策略的关键是位于V字底端的队伍需要边打边后撤★★★,引诱敌人进入圈套,另外两支部队则从两翼完成对敌人的包围,另一支军队移动到V字的顶部,收紧口子,并完成对敌人的彻底包围。

据统计,在抵抗美国攻击期间,我国前后有2★★★.2亿人参加了抗美援朝的支援任务★★★,问世界上还有哪个国家能像中国一样实现如此强大的凝聚力?当祖国遇到困难时,中国人民的凝聚力究竟从何而来?我们可以在学校学习的“为人民服务”课文中找到答案。

外国情报专家甚至表示,如果毛主席的作品在几年前发表★★,美国将永远不会向朝鲜派遣军队★★★。事实上★,这与毛主席对战争的认知能力有关。

我们要坚持毛主席思想的同时,也不要忘记忘记当年先辈们的浴血奋战★。在此,我们怀着崇敬之情向您告慰一句,如今的新中国★★,山河无恙,国泰民安。返回搜狐,查看更多

1954年,当毛主席作品的英文版在伦敦出版时,引起了不小的轰动。而这本书流入美国后,更是让美国总统表示敬畏。读完之后,一些外国情报专家一个接一个地说,如果这本书能在几年前出版,美国绝对不会出兵朝鲜。那么★★★,毛主席的魅力究竟在哪★★★?为何会让美国总统如此钦佩呢★?

当然★★★,抗美援朝赢得最后胜利的原因自然是与毛主席杰出的军事有直接关系★★★,事实上,当我们的军队刚刚进入朝鲜时,我志愿军就痛击了美帝国主义。

加载中...

加载中... 2025-02-05

2025-02-05